Dans un monde où le partage des données est devenu une nécessité quotidienne pour les entreprises, le cadre juridique entourant les transferts internationaux de données personnelles n’a jamais été aussi complexe.

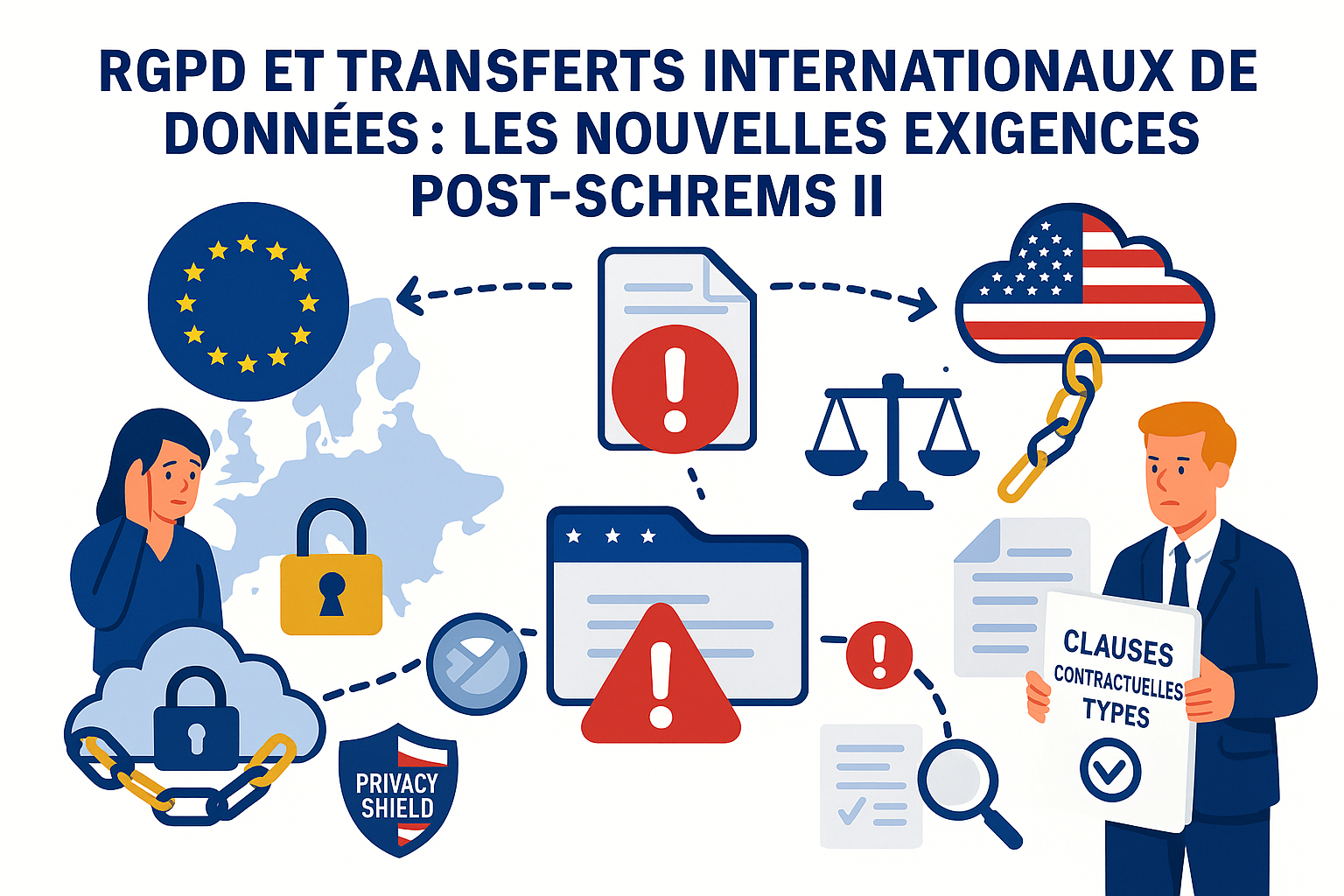

Depuis l’arrêt “Schrems II” de la Cour de Justice de l’Union Européenne en juillet 2020, les organisations européennes font face à des exigences renforcées pour tout transfert de données personnelles hors de l’Espace Économique Européen (EEE).

Cet article vous présente les implications majeures de cette décision et les solutions pour maintenir vos flux de données conformes.

Si vous souhaitez avoir recours à un avocat RGPD, contactez-moi !

L’impact majeur de l’arrêt Schrems II

La décision Schrems II a fondamentalement remis en question les pratiques des entreprises en invalidant le Privacy Shield, ce mécanisme qui facilitait jusqu’alors les transferts de données vers les États-Unis. Cette invalidation repose sur un constat sans appel : les données des citoyens européens ne bénéficient pas, une fois transférées outre-Atlantique, d’une protection équivalente à celle garantie par le RGPD, notamment face aux programmes de surveillance gouvernementaux américains.

Cette décision historique ne se limite pas aux échanges avec les États-Unis. Elle impose désormais une évaluation rigoureuse du niveau de protection des données dans tout pays tiers avant d’y transférer des informations personnelles. Pour les entreprises européennes, c’est un véritable changement de paradigme qui nécessite une révision complète de leur stratégie de gestion des données.

Les mécanismes de transfert autorisés post-Schrems II

Malgré ce contexte contraignant, plusieurs solutions juridiques permettent de maintenir les flux de données nécessaires à votre activité. Le principal mécanisme reste l’utilisation des Clauses Contractuelles Types (CCT) publiées par la Commission européenne. Ces clauses, mises à jour en juin 2021 pour tenir compte des exigences post-Schrems II, constituent un contrat standardisé entre l’exportateur et l’importateur de données.

Les Règles d’entreprise contraignantes (Binding Corporate Rules ou BCR) représentent une alternative solide pour les groupes multinationaux. Ces règles internes, approuvées par les autorités de protection des données, encadrent tous les transferts au sein d’un même groupe d’entreprises, offrant ainsi une solution globale et harmonisée.

Dans certains cas spécifiques, les transferts peuvent également s’appuyer sur des dérogations prévues à l’article 49 du RGPD, comme le consentement explicite de la personne concernée ou la nécessité d’exécution d’un contrat. Toutefois, l’interprétation de ces dérogations reste stricte et leur utilisation doit demeurer exceptionnelle.

Les mesures complémentaires indispensables

L’utilisation des mécanismes légaux mentionnés ci-dessus ne suffit plus. L’une des principales innovations post-Schrems II réside dans l’obligation de mettre en œuvre des mesures complémentaires lorsque le cadre juridique du pays destinataire ne garantit pas une protection adéquate.

Ces mesures complémentaires peuvent être de nature technique, comme le chiffrement de bout en bout des données avec conservation des clés dans l’EEE, la pseudonymisation avancée des informations, ou encore des solutions de stockage décentralisé. Elles peuvent également être contractuelles, avec l’ajout de clauses renforçant les obligations de l’importateur, notamment en matière de transparence sur les demandes d’accès gouvernementales.

La mise en place de ces mesures nécessite une analyse approfondie des risques spécifiques à chaque flux de données et à chaque pays destinataire. La complexité juridique des transferts internationaux nécessite désormais l’expertise d’un avocat RGPD pour sécuriser vos échanges de données et éviter des sanctions importantes. Un accompagnement juridique permet non seulement d’identifier les risques spécifiques à votre situation, mais aussi de déterminer les mesures complémentaires les plus adaptées.

L’évaluation des transferts : une obligation continue

La conformité des transferts internationaux n’est pas un processus ponctuel mais une obligation continue. Chaque organisation exportant des données doit désormais documenter une évaluation des transferts (Transfer Impact Assessment ou TIA) pour chaque flux de données sortant de l’EEE.

Cette évaluation doit notamment analyser :

- Le contexte du transfert (nature des données, finalités, etc.)

- Les lois et pratiques du pays destinataire, notamment en matière d’accès gouvernemental

- L’efficacité des mesures de protection mises en œuvre

La documentation de cette analyse revêt une importance cruciale en cas de contrôle par les autorités de protection des données, car elle démontre votre démarche de conformité proactive. La capacité à produire des évaluations rigoureuses et régulièrement mises à jour constitue un élément déterminant en cas d’investigation.

Préparer l’avenir des transferts internationaux

Le cadre des transferts internationaux continue d’évoluer rapidement. De nouvelles solutions émergent, comme le Privacy Shield 2.0 (désormais nommé EU-US Data Privacy Framework), qui tente d’apporter des garanties renforcées pour les transferts vers les États-Unis.

Parallèlement, des initiatives sont en cours pour favoriser l’interopérabilité entre différents systèmes de protection des données à travers le monde. L’OCDE, notamment, développe des principes communs qui pourraient faciliter les échanges internationaux tout en maintenant un haut niveau de protection.

Les entreprises doivent aujourd’hui adopter une approche stratégique des transferts de données, intégrant la conformité dès la conception de leurs flux d’information. Cette démarche de privacy by design appliquée aux transferts internationaux permet non seulement de réduire les risques juridiques, mais aussi de renforcer la confiance des partenaires et clients.

Vers une souveraineté numérique européenne

L’évolution du cadre juridique des transferts reflète une tendance de fond : l’affirmation d’une souveraineté numérique européenne. Cette dynamique incite de nombreuses organisations à repenser leur stratégie d’hébergement et de traitement des données.

De plus en plus d’entreprises choisissent désormais de localiser leurs données au sein de l’Union européenne, limitant ainsi les transferts internationaux aux situations strictement nécessaires. Cette approche, bien que parfois plus coûteuse à court terme, offre une sécurité juridique appréciable et anticipe l’évolution probable de la réglementation.

Cette tendance s’accompagne du développement d’offres cloud souveraines européennes, proposant des garanties renforcées en termes d’indépendance vis-à-vis des législations extraterritoriales comme le Cloud Act américain. L’accompagnement d’un avocat spécialisé en droit des logiciels et des bases de données est précieux pour sécuriser ces infrastructures de stockage.

Les transferts internationaux constituent sans doute l’un des aspects les plus complexes du RGPD, nécessitant une veille juridique constante et une adaptation régulière des pratiques. Dans ce contexte mouvant, disposer d’un accompagnement juridique expert devient un véritable avantage concurrentiel.

Agir maintenant pour éviter les sanctions de demain

Face à cette complexité croissante, les organisations doivent agir sans délai pour mettre en conformité leurs transferts internationaux. Les autorités de protection des données européennes ont fait des transferts une priorité de leurs actions de contrôle, comme en témoignent les sanctions récentes prononcées contre plusieurs grandes entreprises.

Ces sanctions, pouvant atteindre 4% du chiffre d’affaires mondial annuel, s’accompagnent souvent d’injonctions de cesser certains transferts, avec des impacts potentiellement dévastateurs sur les opérations quotidiennes. Au-delà des sanctions financières, c’est donc la continuité même des activités qui peut être menacée par une non-conformité dans ce domaine.

La gestion des transferts internationaux requiert aujourd’hui une expertise juridique pointue et une compréhension fine des enjeux techniques. Pour naviguer dans cet environnement complexe, les organisations gagnent à s’entourer de spécialistes capables d’élaborer des solutions sur mesure et pérennes. Un avocat spécialisé CNIL et un expert en droit internet peuvent vous accompagner dans cette démarche.

La protection des données est devenue un enjeu stratégique qui dépasse largement le cadre de la simple conformité réglementaire. Les entreprises qui sauront transformer cette contrainte en opportunité, en faisant de la protection des données un véritable argument différenciant, disposeront d’un avantage concurrentiel significatif dans un monde où la confiance numérique devient une valeur cardinale.