Dans un contexte économique exigeant toujours plus d’agilité et d’efficacité, le cloud computing s’impose comme une solution incontournable pour les PME. En permettant l’accès à des ressources informatiques à la demande, cette technologie transforme profondément la façon dont les entreprises gèrent leurs données et applications. Toutefois, ce modèle soulève également d’importantes questions juridiques que les dirigeants doivent maîtriser avant de se lancer.

Décryptage des opportunités et des risques associés au cloud computing pour les PME.

Si vous souhaitez avoir recours à un avocat en contrat d’hébergement, contactez-moi !

Comprendre les différents modèles de cloud computing

Le cloud computing repose sur l’utilisation de serveurs distants pour stocker, gérer et traiter des données via Internet. Pour les PME, cette technologie se décline principalement en trois modèles de services, chacun répondant à des besoins spécifiques :

Le Software as a Service (SaaS) propose des applications directement utilisables via un navigateur web, sans installation sur les postes utilisateurs. Cette solution clé en main permet d’accéder à des logiciels professionnels (CRM, comptabilité, emailing…) contre un abonnement mensuel, évitant ainsi des investissements importants en licences.

Le Platform as a Service (PaaS) fournit un environnement complet pour développer, tester et déployer des applications. Cette solution s’adresse aux PME qui souhaitent créer leurs propres applications sans gérer l’infrastructure sous-jacente.

L’Infrastructure as a Service (IaaS) offre des ressources informatiques fondamentales (serveurs, stockage, réseaux) à la demande. Ce modèle convient aux entreprises souhaitant externaliser leur infrastructure tout en conservant le contrôle de leurs systèmes d’exploitation et applications.

La compréhension de ces différents modèles est essentielle pour choisir la solution adaptée aux besoins de l’entreprise et anticiper les implications juridiques spécifiques à chaque configuration.

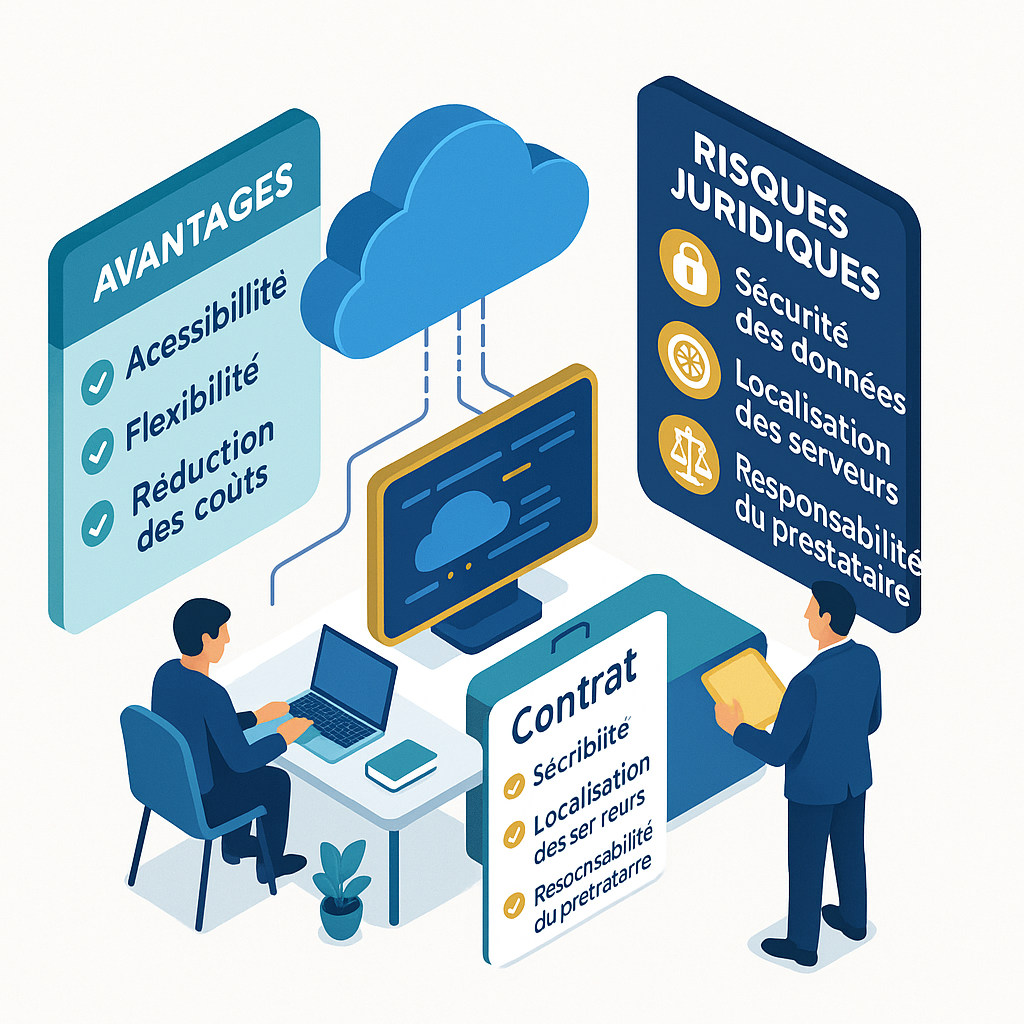

Les avantages économiques et stratégiques pour les PME

L’adoption du cloud computing présente de nombreux avantages pour les PME, expliquant son succès croissant :

La réduction des coûts constitue souvent la motivation première. En transformant des investissements lourds (CAPEX) en dépenses opérationnelles prévisibles (OPEX), le cloud permet une meilleure gestion financière. Les économies réalisées sur l’infrastructure matérielle, la maintenance et l’énergie peuvent atteindre 30 à 40% selon plusieurs études.

La flexibilité et l’évolutivité représentent un atout majeur. Les ressources peuvent être ajustées à la hausse ou à la baisse selon les besoins réels de l’entreprise, permettant de s’adapter rapidement aux variations d’activité sans surinvestissement.

L’accessibilité depuis n’importe quel lieu disposant d’une connexion Internet favorise le travail à distance et la mobilité, un avantage considérable dans le contexte actuel où le télétravail s’impose comme une norme.

La modernité technologique est assurée par les fournisseurs cloud qui mettent continuellement à jour leurs solutions, permettant aux PME d’accéder à des technologies de pointe sans effort technique particulier.

Ces bénéfices concrets expliquent pourquoi 65% des PME européennes ont déjà adopté au moins une solution cloud, selon les dernières statistiques d’Eurostat.

Les enjeux juridiques à ne pas négliger

Malgré ses nombreux avantages, le cloud computing soulève des questions juridiques significatives que les PME doivent aborder avec attention :

La localisation des données constitue un enjeu central. Lorsque les informations sont stockées dans des data centers situés à l’étranger, elles sont soumises aux législations locales qui peuvent compromettre leur confidentialité ou permettre l’accès par des autorités étrangères. Le transfert de données personnelles hors de l’Union européenne est particulièrement encadré par le RGPD.

La qualification juridique du contrat cloud n’est pas toujours évidente et peut relever de différents régimes juridiques selon les prestations fournies. Cette zone grise peut compliquer la résolution des litiges éventuels.

La protection des données personnelles impose des obligations spécifiques aux entreprises qui externalisent leur traitement. Le RGPD considère généralement le fournisseur cloud comme un sous-traitant, mais l’entreprise cliente reste responsable du traitement et doit s’assurer que son prestataire offre des garanties suffisantes.

Les niveaux de service (SLA) garantis par le prestataire déterminent la disponibilité, la performance et la réactivité du service. Ces engagements doivent être précisément définis et assortis de pénalités en cas de non-respect pour protéger efficacement l’entreprise cliente.

L’adoption d’une solution cloud nécessite la mise en place d’un contrat d’hébergement solide pour protéger vos données et clarifier les responsabilités de chaque partie.

Les clauses contractuelles essentielles à surveiller

Face aux risques juridiques identifiés, certaines clauses contractuelles méritent une attention particulière lors de la négociation avec un fournisseur cloud :

La réversibilité représente un enjeu crucial souvent négligé. Cette clause doit préciser les conditions techniques et financières de récupération des données en cas de changement de prestataire ou de réinternalisation. Sans disposition claire sur ce point, l’entreprise risque une dépendance excessive à son fournisseur, communément appelée “lock-in”.

La confidentialité des données confiées au prestataire doit faire l’objet d’engagements fermes, incluant des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Les accès aux données par le personnel du prestataire doivent être strictement encadrés.

Les garanties de sécurité proposées par le fournisseur doivent être explicites et couvrir l’ensemble des risques identifiés (intrusions, fuites de données, défaillances techniques). La conformité à des normes reconnues comme ISO 27001 constitue un indicateur pertinent du niveau de sécurité.

La sous-traitance par le fournisseur principal doit être encadrée, voire soumise à autorisation préalable. En effet, de nombreux prestataires cloud s’appuient eux-mêmes sur d’autres acteurs, créant une chaîne de responsabilité qu’il est essentiel de maîtriser.

La durée et les conditions de résiliation doivent préserver la flexibilité de l’entreprise cliente tout en assurant une stabilité suffisante. Les pénalités de résiliation anticipée méritent une négociation attentive.

Stratégies pour sécuriser juridiquement votre transition vers le cloud

Pour bénéficier des avantages du cloud tout en limitant les risques juridiques, plusieurs stratégies peuvent être déployées par les PME :

Réaliser un audit préalable des données et applications à migrer permet d’évaluer leur sensibilité et de déterminer les exigences juridiques applicables. Certaines informations particulièrement critiques pourront être maintenues dans un environnement privé ou hybride.

Privilégier les prestataires européens ou disposant de data centers localisés dans l’Union européenne simplifie considérablement la conformité au RGPD et limite les risques liés aux transferts internationaux de données.

Négocier des contrats personnalisés plutôt que d’accepter des conditions générales standardisées permet d’adapter les dispositions contractuelles aux besoins spécifiques de l’entreprise. Cette démarche est particulièrement importante pour les applications critiques.

Mettre en place une gouvernance cloud interne définissant clairement les responsabilités et les processus de décision relatifs à l’utilisation des services cloud. Cette organisation limite les risques de déploiements sauvages non conformes.

Souscrire une assurance cyber adaptée couvrant spécifiquement les risques liés à l’externalisation dans le cloud complète utilement le dispositif de protection.

Les spécificités sectorielles à prendre en compte

Certains secteurs d’activité sont soumis à des contraintes réglementaires spécifiques qui impactent directement l’utilisation du cloud computing :

Le secteur financier, encadré par des réglementations comme MIFID II ou les recommandations de l’ACPR, doit respecter des exigences particulières en matière de continuité d’activité et de contrôle des prestataires essentiels.

Le domaine de la santé impose des règles strictes pour l’hébergement des données de santé, nécessitant le recours à des hébergeurs certifiés (HDS) lorsque des données patients sont concernées.

Les collectivités territoriales et organismes publics doivent se conformer à des règles spécifiques de commande publique et suivre les recommandations de l’ANSSI en matière de sécurité numérique.

Ces contraintes sectorielles doivent être intégrées dès la phase de conception du projet cloud pour garantir sa conformité réglementaire.

Le cloud, une opportunité à saisir avec les bonnes garanties juridiques

Le cloud computing offre aux PME des perspectives inédites de modernisation et d’optimisation de leur système d’information. Les avantages économiques et opérationnels sont considérables, mais ne doivent pas occulter les enjeux juridiques associés à cette transformation.

Une approche éclairée, combinant une compréhension fine des besoins métiers, une évaluation rigoureuse des offres disponibles et une négociation attentive des dispositions contractuelles, permet de tirer pleinement parti de ces technologies tout en préservant la sécurité juridique de l’entreprise.

Dans un environnement numérique en constante évolution, la maîtrise des aspects juridiques du cloud computing constitue désormais un avantage concurrentiel et un facteur de résilience pour les PME ambitieuses.